「2010」 西森マリー著『カバールの捏造情報拡散機関フェイク・ニューズメディアの真っ赤な嘘』(秀和システム)が発売 2022年8月29日

- HOME

- 「今日のぼやき」広報ページ目次

- 「2010」 西森マリー著『カバールの捏造情報拡散機関フェイク・ニューズメディアの真っ赤な嘘』(秀和システム)が発売 2022年8月29日

SNSI・副島隆彦の学問道場研究員の古村治彦(ふるむらはるひこ)です。今日は2022年8月29日です。

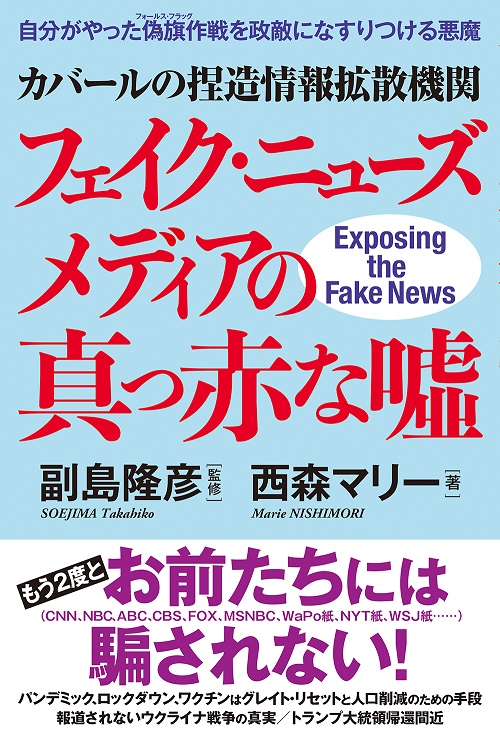

西森マリー著『カバールの捏造情報拡散機関フェイク・ニューズメディアの真っ赤な嘘』(秀和システム)を紹介します。発売日は2022年9月10日です。

カバールの捏造情報拡散機関フェイク・ニューズメディアの真っ赤な嘘

西森マリー氏はこれまでにも『ディープ・ステイトの真実 ―日本人が絶対知らない! アメリカ“闇の支配層”―』『カバールの正体 ―世界人類の99.99%を支配する―』『カバールの民衆「洗脳」装置としてのハリウッド映画の正体』と真実を暴く著作を次々と発表しています。

今回は、マスメディア、マスコミがいかに「フェイクニューズ(fake news)」を流して、人々を洗脳し、思い通りに動かそうとしているかを分析しています。

長くなりますが、副島先生による監修者のことば、まえがき、目次、あとがきを以下に貼り付けます。参考にしていただき、是非手に取ってお読みください。 古村治彦

(貼り付けはじめ)

監修者のことば 副島隆彦

西森マリーさんの最新刊が本書である。西森さんのファンには、待望のアメリカの先端の知識、政治情報が満載されていて、すばらしい内容で充実している。

アメリカのフェイク・ニューズメディアたちが、目下、拡散している捏造情報が、これでもか、これでもか、と出て来る。そして西森さんがバサリバサリと小気味よく筆誅(ひっちゅう)を加えている。

真実が暴(あば)かれる。日本国内のメディアも統制されているからフェイクニューズだ。真実のアメリカ情報は私たちには伝わらないようになっている。英語で向こうの最先端のニューズや評論文を、大量に読んで、それらをどんどん整理してゆく能力は、私たちにはない。

この誰かがやらなければいけない大切な作業を、知識人バイリンガルの西森マリーが、私たち日本人向けにやってくれるので、大変助かる。

世界を頂点から支配しているディープステイトの、さらにその上に君臨するカバールの動きが、これで一目瞭然となった。

私が監修者として、この本のゲラの原稿 galley proof[ガリー・プルーフ]を読んでいて、一番驚いたのは、本書242ページの、2003年5月、PBS[ピービーエス](アメリカの公共放送局)のインタビューで、ビル・ゲイツは、人口制御に力を入れているのは父の影響で、「私の父はプランド・ペアレントフッド(アメリカ最大の中絶促進組織)の責任者でした」と発言。

の箇所だった。マイクロソフト社の創業者のビル・ゲイツが、新型コロナウイルス製造と世界へのばらまきに、巨額の資金を出したことは、今ではよく知られている。その父親が、息子よりも熱心にジョンズ・ホプキンス大学の広報センター(ここがコロナウイルスの世界中への毎日の「大本営発表[だいほんえいはっぴょう]」の総本部)を設立した。

やっぱりビル・ゲイツの父親ウィリアム・ヘンリー・ゲイツ(1925年-2020年9月14日死)が、世界人口削減(人類の家畜[ライヴ・ストック]化計画の一部)のための運動の原動力となった「プランド・ペアレントフッド」(表面は貧しい家の子供の富裕層への養子縁組促進のための組織)に若い頃から関わっていたことが判明した。

このプランド・ペアレントフッド Planned Parenthood の前身は、「アメリカ産児制限連盟」(1921年創立)で、これがすぐに「世界産児制限連盟」になった。

この産児制限運動の情熱的な活動家が、マーガレット・サンガー女史である(本書105ページ)。彼女は、世界中の貧困層の女たちが、毎年のようにボコボコと子供を産んで、人口爆発が進んで、ますます貧困がはびこるという現状を強く憂うれえた。これは人類の危機だと、20世紀の初めに、欧米の支配階級の人間たちに広く知れ渡って、彼らの共通感覚(コモンセンス)となった。

サンガー女史は日本にも来た(1922年、1954年)。廃娼(はいしょう)運動(売春宿が公的制度であったことの廃止運動)と、貧困層の産児制限(避妊)が当時の社会問題として先鋭化していた。

これらは、学問としては優生学(eugenics ユージェニックス)として現れた。1883年にフランシス・ゴルトンが生みの親だ(本書230ページ)。「優れた人間や人種の遺伝子を優先的に残すべきである」という思想である。その原動力は、チャールズ・ダーウィンの『種の起源』(1859年刊)である。

この6月24 日に、アメリカの最高裁判所の判決(ロー対ウェイド判決、1973年)がひっくり返った。人口妊娠中絶 abortion(アボーション)を再び認めない方向(pro-life[プロウ・ライフ] 胎児の生命重視)へ、アメリカの保守的な中西部の諸州は向かう。「生む生まないを決めるのは女の権利(人権)」と言われてきた(pro-choice[プロウ・チョイス] 中絶賛成派)のリベラル思想が、ここで止まった。

西森マリーは、第4章1節の「中絶」(98ページから)でこの問題を詳しく丁寧に扱っている。

アメリカの財界人たち(財団)が、マーガレット・サンガー女史の産児制限と中絶の促進に賛同して「プランド・ペアレントフッド」になってゆく。本書101ページに「1923年、LSE[エルエスイー](ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)は、(サンガー女史を支援する)ロックフェラー財団との長期にわたる関係を開始した」とある。

カバール(ディープステイト)の中心思想はまさしく優生学(ユージェニクス)である。西森マリーが、この密に本書でたどりついている。これが本書の最大の業績である。このLSE(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス 大学)は、ヨーロッパ中の一番頭のいい左翼学生と左翼学者の結集軸である。ユヴァル・ノア・ハラリも、トマ(ス)・ピケティその他大勢もここの卒業生だ。フリードリヒ・ハイエクがここで教えていた。日本人の森嶋通夫(もりしまみちお)も長く教授をした。大(だい)経済学者のケインズもここに入る。

このLSEは「フェビアン協会」Fabian Society とつながっていて、イギリスの社会主義者たちの大半はここの会員だ。ただし、カール・マルクス派の社会主義思想とは対立し続けた。今のイギリス労働党もフェビアン協会系である。その真実の姿は、19 世紀に大英帝国が世界支配を達成した時に、それに労働者と貧困層を巻き込んでいって、補完勢力にしたことである。

フェビアン協会に表れるイギリス社会主義者たちの自由党(リベラルパーティ Whig ホイッグの思想)が、やがてイギリス労働党の指導者たちの思想にもなった。

それでも、貴族(Tory トーリィ党)、僧侶・国王とは激しく対立する

切実だった産児制限(地球の人口爆発の阻止)と一心同体である、人種改良の思想である優生学が、ついにカバールのペドフィリア(犯罪的な異常幼児性欲)とトランスヒューマニズム(人間の拡張。MIT[エムアイティー]メディアラボ。すでに壊れたAI[エイアイ]信仰)の大きな破綻となって表面に正体を現した。2020年末にトランプたちが闘ったので、カバールは「新しい神を作ること」に失敗した。

今、人間(人類)は保守化した(私も)。LGBTQの、気色の悪い、ヒゲ面(づら)の中年男が、ブラジャーとスカートをはいて「私、女です」と「私はトランスジェンダーしました」と主張して、女子トイレや女子更衣室に平気で入って来ることを、「気持ちワルいからやめなさい」と拒否する健全な保守化への道を私たちは選んだ。

人類の先端分子たちが、「トランスジェンダー(LGBTQ支援)と、それに反対する保守化の、果たしてどちらが正しいのか」で悩んで目下、選択を迫られている。

西森マリーのこの本には、この問題についての各場面からのたくさん、たくさんのアメリカの最近事例がてんこ盛りで報告されている。私たちは、ここが人類の戦いの最前線である、と腹を決めなければいけない。

第1章で、「ウクライナ戦争でプーチンのロシアが正しくカバールと戦っている」と西森マリーは断言している。私も同感だ。

第2章で、マレーシア航空機の続けての撃墜は、ロシアではなくウクライナのネオナチ(今のゼレンスキーたち)が行った、と証明している。

第3章で、たくさんの学校銃乱射(スクール・シューティング)も、カバールが仕組んでいて、アメリカ国民の銃で自分を守る権利(米憲法補正第2条)への攻撃だ、と。

第4、5章でBLM[ビーエルエム](暴れる黒人たち)も、CRT[シーアールティー](白

人優越主義(ホワイト・シュープレマシー)への呪い。学校教育で復讐している)と、過剰なLGBTQ礼讃が学校の中で強制されている、こと。バイデン政権になって、南の国境線から、年間350万人も不法(違法)移民(イリーガル・アライヴズ)が入って来ていること。そしてトランプ派米国民がそれに対して今も頑強に闘っていること。

本書の最後に出てくる。カバールが表面に出てきている組織であるダヴォス会議(WEF国際経済フォーラム)のブレイン(頭脳)である、ベストセラー『サピエンス全史』(2014年英語版)の著者ユヴァル・ノア・ハラリが、5月にダヴォス会議の中心講演で発言した、以下の言葉が紹介されている。

このハラリの言葉は、今、私たちが真に考え込むべきことである。若いLSEの学生の時、選ばれてカバールの秘密結社に自ら入って儀式(ライト)を受けたであろうハラリは、いくら頭がよくても、もう一生カバールから逃げられないのである。

「 今後数十年の経済や政治における、たぶん最大の問題は、役に立たない人々をどう する かということだろうと思います。退屈をどう処理するか、基本的に無意味で無価値な彼らが、どうやって人生の意味を見出すのか。これが問題です。

私の推測では、現在のところ、薬物とコンピュータゲームの組み合わせが、ほとんどの解決策になるのではないかと思います。

実際、すでにそうなっています。日本を見てください。日本はあらゆる面で世界の20年先を行っています。バーチャルな配偶者と関係を持ち、家から出ずにコンピュータだけで生活する人などが新しい社会現象となっています。余剰人間には力はありません」

(本書279ページ)

このハラリのコトバに私は心底、唖然とした。私のすぐ近くにこういう人間たちがいる。

「無意味で無価値な人間たちが、どうやって人生の意味を見出すか。……現在のところ、薬物とゲームです」(ユヴァル・ノア・ハラリ)。今、私たちはこんな処(ところ)にまで来ている。

西森マリーさん。この本でアメリカからたくさんの最先端の情報と知識をありがとう

2022年8月16日 副島隆彦

=====

まえがき 西森マリー

本題に入る前に、陰で世界を操る勢力の実態に関する副島隆彦先生の数々の名著、及び拙著『ディープ・ステイトの真実』『カバールの正体』(共に秀和システム)を未読の方々のために、フェイク・ニューズの成り立ちに関して簡単にご説明いたします。

中世以降の世界は、カバール(ヨーロッパの王族、ヴァチカン、ロスチャイルドなどの中世から続く銀行家集団)と、カバールの手下であるディープステイト(NATO、国連、政治家、官僚、司法関係者、諜報・報道組織)の見えざる手によって支配されてきました。

カバールはディープステイトを使って戦争、革命、疫病、飢餓、天災と見せかけた人災を起こして世界を大混乱に陥れ、その度に〝民衆を助ける〟振りをして、自分に都合のいい解決策を一般人に与え、権力を掌握し、民衆を統治し続けてきました。

戦争を無くすために国境を廃止して一つの世界を作ろう!、疫病は国境を越えて襲って来るので全世界が一丸となった対策が必要だ!、飢餓に苦しむアフリカ人を救うのは全人類の義務だ!、干ばつや山火事などを引き起こす気候変動には地球が一つにまとまって対処しなければならない!、海の汚染を食い止めるためには世界規模の環境保護政策が必要だ!……カバールは、ひっきりなしにこのようなスローガンを繰り出して、国境のないワン・ワールド(一つにまとまった世界)を理想郷として売り込んでいます。

どのスローガンもポジティヴなものに見えますが、カバールの真のゴールは、国々の主権を奪ってワン・ワールドを作り出し、その上に自分たちが君臨し、世界人類を完全に家畜化することです。

カバールはすでに世界人類の99・99パーセントを借金奴隷にしています。アメリカの連邦準備銀行や世界のほとんどの国々に存在する中央銀行、及びIMFや世界銀行は、カバールが支配する私設組織です。ほとんどの国の政府は、カバールの組織である中央銀行が勝手に印刷するカネを借りて国家を運営し、国民から取り立てた税金を使ってカバールに借金を返済しています。

ほとんどの国の支配層は自らの意志でカバールの手下になったか、ディープステイトに弱みを握られ、脅迫されてカバールの手下になった者たちで、アメリカでは民主党・共和党、両党の幹部は皆カバールの手下です。

この実態に民衆が気づいたら、全世界で暴動が起きて、カバールとディープステイトの悪党どもが皆殺しにされるでしょう。

フェイク・ニューズ(=大手メディアの報道)は、この事実から民衆の目をそらし、世論操作をするためのサイオプ(心理操作作戦)の道具です。

『カバールの正体』で詳しく説明したことですが、19 世紀末期の英国の新聞記者は諜報活動も行っていました。辣腕(らつわん)記者の能力を買ったピルグリム・ソサイアティ(全世界を統一してカバールの支配下に収めることを目指す組織)が、1909年の会議で、「世界中に派遣された記者たちは、報道を通じて世論を形成するために諜報部員としての役割も果たすべきである」と判断。

数週間後にMI5(アメリカのFBIに相当する国内の治安維持を目的とした情報機関)とMI6秘密情報部(アメリカのCIAに相当する海外でスパイ活動を行う組織)が誕生し、これをモデルにしてCIAが設立されました。

つまり、カバールに好都合な情報のみを流す報道機関と、カバールの利益を守り、目的遂行を援助するために偽情報を捏造(ねつぞう)する諜報組織は、表裏一体のカバール広報部です。

タヴィストック・クリニック(マインド・コントロールを研究する機関、タヴィストック人間関係研究所の前身)で研究をしていた哲学者・作家のオルダス・ハクスリー(『すばらしい新世界』の著者)は、1962年に行われたインタビューで、こう語っています。

「次の世代には、人間が隷属を好むようにする薬が発明され、いわば涙のない独裁社会が誕生し、社会全体が痛みのない強制収容所のようなものになるでしょう。人々は実際には自由を剥奪(はくだつ)されたのに、プロパガンダや洗脳、あるいは薬理学的な方法で強化された洗脳によって反抗する気持ちがなくなり、むしろ隷属を楽しむようになるでしょう」

私たちは皆、カバールの宣伝機関(ハリウッド、芸能界、大手メディア)とカバールの代弁者(政治家、権力者)が作り上げたマトリックス(=フェイク・リアリティ)の中で生きてきました。

カバールのマインド・コントロール術があまりにも優れていたため、ほとんどの人々がマトリックスが現実だと信じきっています。

マトリックスが現実ではないと気づき、真実を言った人々は、カバールの手下どもから、〝頭のおかしい陰謀論者〟、〝現実が見えない精神異常者〟、〝真実と嘘の区別がつかない妄想性障害者〟と罵(ののし)られ、嘲笑されています。

カバールのこのようなサイオプを〝ガスライティング〟と言います。これは、イングリッド・バーグマンがアカデミー主演女優賞を受賞した1944年の『ガス灯』(ガスライト)に由来します。殺された叔母の家に住むポーラ(バーグマン)が結婚した相手が、実は叔母を殺した宝石強盗で、彼は嘘をつきまくり、ポーラが自分は精神異常者だと思い込むようになる、という筋書きです。

カバールは、「人はデータや証拠よりも〝感動的、劇的なお話〟を事実として受け容れやすい」という人間の心理をしっかりと把握しています。そのため、大昔から、「ベルギーを侵略したドイツ兵が赤ちゃんを銃剣で串刺しにしている!」などの衝撃的でヴィジュアルなお話を〝ジャーナリスト〟がでっち上げて、世界中で戦争を繰り返してきました。

世界経済フォーラム(=カバールの実行委員会)が2015年に発表した How narratives

influence human behaviour(物語はいかに人間の行動に影響を与えるか)という記事の要点をご紹介しましょう。

● 専門的なデータは理解しにくく、データには誰も感情移入できない。行動を起こさせるのは感情なので、データよりも、NGOの感動的なお涙ちょうだい話のほうが、人々からカネを引き出し、人々を行動に駆り立てるためのインパクトがある。児童救済組織が行った実験で、困窮に関するデータを見せられたグループは平均1・17ドル、悲壮な表情の少女の写真を見せられてお涙ちょうだい話を聞かされたグループは平均2・83ドル寄付をした。

● ゴミが溢れる川をカヌーで漕ぎ、涙を流すインディアンの男性の映像に、「かつて存在した美しい自然を尊敬する人々もいるが、尊敬しない人もいる。汚染は人間が始めたものなのだから、人間が止めることができるはずだ」というナレーションが流れる〝クライング・インディアン〟の1970年のCMはインパクトがあった。環境保護政策促進のために、涙を流すインディアンと同じようなキャラクターが必要だ。

1980年代、1990年代に北極の氷が溶けて溺れるシロクマや、氷に包まれた南極の面積が縮小して棲処(すみか)を失うペンギンの映像がニュースでよく流れ、その後、レオナルド・ディカプリオやグレタ・トゥーンベリが地球温暖化の脅威を煽っているのは、〝感情に訴える〟というカバールのシナリオに添った展開だったわけです。

2021年11月、ワクチン拒否者を説得できずに業を煮やしたクラウス・シュワブは、〝世界をリードする科学者、哲学者、思想家を招いて、人類を集合的な未来に導くためのグレイト・ナレティヴ(すばらしい物語)を共同制作する〟ための会議を開きました。

そして、2022年の世界経済フォーラムでは、環境保護とパンデミック対策としての全人類言行追跡の必要性が強調され、〝悪のプーティンvs 英雄ゼレンスキー〟というナレティヴにも焦点が当てられました。ロシア・ウォー・クライムズ・ハウス(ロシア戦争犯罪展示館)はフェイク・ニューズのエキスポで、ディープステイトがでっちあげた偽旗(にせはた)工作の犯罪が、〝ロシアの犯罪〟として展示されていました。

そして、展示館を取材するフェイク・ニューズの記者たちは、一様にロシアへの怒りを露わにして、ウクライナに同情し、やけに感情的になって ロシアを批判し、ウクライナへの支援を呼びかけていました。

これは、まさに、第1次世界大戦のときに開発され、以降ずっと使われてきたマインド・コントロールのためのサイオプ(心理操作作戦)です。

アメリカでは長い間、自国民にサイオプをしかけてはいけない、と、法律で定められていました。しかし、2012年、オバマ政権が、外国のテロリスト向けに行っている偽情報によるサイオプを国内で使用してもいい、という法律を通しました。

おかげで、それまでは単にカバールに都合のいい情報のみを流していた大手メディアが、堂々とフェイク・ニューズを流して、カバールのゴールを達成するためのサイオプをアメリカ国内で仕掛けるようになりました(オバマがこの法案を通そうとしていることを最初に伝え、CIAを批判したマイケル・ヘイスティング記者は、車が突然炎上して謎の死を遂げています)。

本書では、主にここ数年の間に大手メディアが伝えたフェイク・ニューズの実態を、内部告発者の証言や情報公開法で開示された証拠などを元に検証していきます。偽情報の裏に隠された真実が見えると、カバールの企みも見えてきます。

真実探求のために、この本をお役立ていただければ幸いです。

本文の記述の典拠となる資料、ビデオのURLは、秀和システムのホームページ https://

http://www.shuwasystem.co.jp/ にある本書のサイトのサポート欄に掲載してあります。

=====

『カバールの捏造情報拡散機関フェイク・ニューズメディアの真っ赤な嘘』◆ 目次

監修者のことば 1

まえがき 9

第1章 ロシアの脅威を煽るためのプロパガンダ 27

1 ウクライナをめぐる真っ赤な嘘 28

フェイク! 「凶悪なロシアが罪のないウクライナを侵略した」

■ステイ・ビハインド作戦 28

■ウクライナ政府によるロシア系住民のエスニック・クレンジング 32

■プーティン大統領の「開戦演説」(2022年2月24 日) 42

■プーティンはカバールと戦っている 48

2 ロシア疑惑 54

フェイク! 「トランプとロシアのアルファ銀行はヒラリーを倒すために密かに共謀していた」

■〝ロシア疑惑〟の嘘をめぐる裁判 54

第2章 悪魔崇拝隠蔽工作 57

1 ジョンベネ 58

フェイク! 「ジョンベネ・ラムジー殺害事件は迷宮入りだが、両親か兄が殺したと思われる」

■悪魔崇拝ペド儀式 60

2 マレーシア航空 63

フェイク! 「マレーシア航空17便はロシアに狙撃された」

■真実はウクライナが撃墜した 64

■MH017便のすぐそばを飛んでいた2機のウクライナ戦闘機 65

■ホルマリン漬けだった死体 66

■マレーシア航空370便失踪事件 69

■カバールの一石四鳥のグラディオ 74

第3章 銃没収のためのグラディオ(偽旗工作) 77

1 補正第2条 78

フェイク! 「ハンティングや自己防衛にAR15は要らないので、AR

15 所持権は補正第2条で守られた権利ではない」

■自由とは戦って勝ち取り、守らねばならないもの 81

2 学校乱射事件 84

フェイク! 「銃擁護団体の調査によると、アメリカでは1日おきに学校乱射事件が起きている」

■ニューヨーク州バッファロー 85

■テキサス州ユヴァルディ 87

■アメリカ国民から銃を取り上げるためのグラディオ 89

3 パークランド 92

フェイク! 「パークランドの学校乱射事件は、白人至上主義者の反抗だった」

■デイヴィッド・ホグの正体 94

第4章 民主党と共和党が対立していると見せかけて分割統治をしやすくするためのミスディレクション 97

1 中絶 98

フェイク! 「中絶は女性の基本的人権で、中絶反対者は人種差別主義者だ」

■社会科学を支配したロックフェラー家 99

■マーガレット・サンガー 102

■「プランド・ペアレントフッド」の真実 108

■カバールの優生思想 111

■「中絶非合法」という誤報 112

2 BLM 114

フェイク! 「BLMブラック・ライヴズ・マターは人種差別が浸透したアメリカ社会の不正から黒人を守るための正義の組織」

■BLMの来歴 117

■暴徒と化すデモ隊 120

■BLMの資金源 124

3 白人警官による黒人殺しのニュースの嘘 127

フェイク! 「アメリカでは人種差別主義者の白人警官による黒人殺害が日常茶飯事と化している」

■真実のデータ 128

■オバマが仕掛けた人種間対立 131

■ジョージ・フロイド事件 136

4 「白人優越主義者による国内テロ」という架空の脅威 138

フェイク! 「アメリカの安全を脅かす最大の脅威は白人優越主義者」

■下院公聴会 139

第5章 洗脳教育から注意をそらすための偽情報 145

1 CRT 146

フェイク! 「人種差別撤廃と黒人やヒスパニックの自尊心形成、地位向上に欠かせない教育であるCRT(クリティカル・レイス・セオリー。すべての白人は人種差別主義者だとい

う仮説)を拒絶する人間は人種差別主義者だ」

■クリティカル・レイス・セオリー 146

■糾弾される〝ホワイトネス〟 149

■驚くべきCRT教育 151

■「エクイティ」とは何か 156

2 ドント・セイ・ゲイ 158

フェイク! 「LGBTQ(異性愛者以外の人々)差別者のフロリダ州知事が学校で同性愛否定教育を強要する法律を制定した」

■LGBTQ性教育 159

■LGBTQ洗脳教育を支援する大口献金者たち 165

3 司法省が親をターゲット 167

フェイク! 「司法省は学校の方針に反対する親をテロリスト扱いしていない」

■実際は親たちを威嚇 169

第6章 バイデンを善人、トランプ大統領を悪人に見せるための作り話 175

1 ハンター・ラップトップ 176

フェイク! 「《ハンター・バイデンのラップトップからバイデン一族の汚職を証明するメールが発見された》という報道は、ロシアの偽情報である」

■真実を伝えない大手メディア 176

2 インフレ 180

フェイク! 「インフレは一過性のものだ」

■CBDCへ移行するための準備 181

3 不法移民 185

フェイク! 「国境はしっかり警備されている」

■真実は2021~2022年で350万人以上の不法入国者 185

4 偽情報取り締まり 187

フェイク! 「国土安全保障省は、外国発の偽情報を取り締まるために偽情報統制委員会

Disinformation Governance Board を設置した」

■本当は〝真実抑制委員会〟 187

5 〝トランプ大統領は人種差別主義者〟 190

フェイク! 「トランプは人種差別主義者だ」

■トランプ大統領のシャーロッツヴィル発言 191

■オバマより黒人のための施策に貢献したトランプ大統領 193

■シャーロッツヴィルの真実 196

6 〝2020年の選挙は安全だった〟 198

フェイク! 「2020年の選挙は、最も安全な選挙だった」

■実際は「最も腐敗した」選挙 199

■シドニー・パウエルが起こした訴訟で分かったこと 202

■インチキし放題の電子投票機を導入するために2000年から計画 206

7 議事堂襲撃 211

フェイク! 「2021年1月6日、選挙で負けたことを認めないトランプ大統領の扇動に乗ってトランプ支持者が議事堂を襲撃して謀反を起こした。これは、真珠湾攻撃、ウォータ

ーゲート事件、9・11 のテロを凌ぐ民主主義への激しい攻撃だった」

■トランプ大統領とトランプ支持者を陥れるための偽旗作戦 214

第7章 ワン・ワールド導入のためのサイオプ(心理操作作戦) 217

1 国連 218

フェイク! 「国連はウクライナ救援のためにもっと力を入れるべき」

■創設時からの悪魔崇拝 219

■アジェンダ21はワン・ワールド政府を目指す行動計画 223

2 コロナ 225

フェイク! 「コロナウイルスのワクチンは効果的、かつ安全だ、と科学が証明している」

■ファイザー社の報告書 226

■ワン・ワールド化のための手段 228

■カバールの人口削減作戦150年史 229

■カバールが考える人類家畜化のためのステップ 272

■事実検証機関を牛耳って、真実が表に出ないようにする 275

■ハラリの不気味なコメント 278

あとがき 281

=====

あとがき 西森マリー

私の旧友、ユリ・ゲラーは、「僕のテレビ番組を見ながらスプーン曲げができる人間のほとんどが子どもなのは、子どもたちが〝そんな能力は存在しない〟という偽情報に洗脳されていないからだ」と言っています。

カバールの偽情報は、セルフ・フルフィリング・プロフェスィー self-fulfilling prophecy 自己達成的予言、と呼ばれるサイオプです。カバールは自分が捏造した科学を信じさせて人類から思考・識別能力を奪い、フェイク・ニューズで世論を操作して、ワン・ワールドを受け容れさせようとしているのです。

トランプ大統領のおかげで、アメリカ人の半数が、大手メディアの報道がフェイク・ニューズであることに気づきました。この現状を悟った報道機関は、反省するどころか居直って、ポリティコに至っては、戦争を推奨する〝ニューズ〟がロッキードやノースロップなどの軍需産業の提供で報道されていることを堂々と表示するようになりました。

それでも、まだ目覚めないシープルの睡眠力には呆れるばかりです! コロナのワクチンとブースターを2回打ったバイデン夫妻が2回コロナに感染し、「5億人以下の人口を維持すべし」と刻まれたジョージア・ガイドストーン(カバールの石碑)が爆破され、〝バイデン〟が自転車で転倒したり、「ホロコーストの名誉を語り継ごう」と、あり得ない失言をしても、「何かヘンだ!」と気づかないとは!!

日本では、ジャパニーズMAGA戦士の石川新一郎さんや、洞察力溢れるバイリンガルのジャーナリスト、ケン・シノハラさん(お二人とも画面から誠意とやる気が伝わってきます!)がポッドキャストで真実を伝え、天才漫画家の片岡ジョージさんが『コロナは概念☆プランデミック』でコロナとWH王の真相を教えてくれたことが、不幸中の幸いです。

副島隆彦先生や私の文章が届かない層(=活字離れをした若い世代や特に政治に興味がない人々)に、カバールの実態を知らせてくれる彼らは、フェイク・ニューズの壁を斬り散らして突き進む現代日本版の三銃士のような貴重な存在です。

アメリカでは、この本の原稿を書き終えた7月後半以降、カバールの悪行に拍車がかかり、オバマ時代でさえ想像もつかなかった悪夢が毎日展開されています。

インフレが悪化する最中、バイデンはSPR(戦略的石油備蓄)の石油をハンター・バイデンが投資している中国の会社に売り、国税庁に1240億ドルの予算を与えて8万7000人の徴収員を新たに雇う悪法をごり押ししました。大都市では強盗、暴行、殺人などの犯罪が激増。ニューヨークでは、正当防衛で強盗を殺したコンビニの店員が殺人罪で投獄されましたが、強盗が黒人だったので、左派は本気で強盗に同情しています。

7月17日には、ジョン・ボルトンが外国でクーデターを仕込んでいたことを認める発言をしたのに、大手メディアでは誰もフォローアップの報道をしていません。7月23 日には、下院情報委員会が「特定の遺伝子を持つ人間のみを襲う生物兵器製作が可能なのでDNA情報のシェアーは危険だ」と警告したのに、ノーミー normie(現状がノーマルだと容認している視野の狭い人)はいまだに「それは陰謀論だ!」と言い張っています。

水不足が深刻化するカリフォルニアでは、敷地内に井戸がある家庭に税金をかける州法が制定され、カリフォルニア、オレゴンなど17 州では許可無しに雨水を保存、使用することが禁じられています。カバールは、水も独り占めするつもりなのです。

ウクライナの戦争で穀物、肥料、天然ガスが不足し、窒素削減政策でオランダの酪農が危機に瀕し、今年の冬に凍死や餓死が激増すれば、シープルも「何かヘンだ!」と気づいてくれるかもしれません。

トランプ支持者のリーダーたちは、「凶悪なカバールに対する憎しみと怒りがアメリカ人のDNAに刻み込まれるほどの scare event スケアー・イヴェント(恐ろしい出来事)が起きて、シープルも臨死体験を味わってやっと目覚めた後に、トランプ大統領が戻ってくる」と言っています。

スケアー・イヴェントが核戦争なのか、食糧不足による暴動なのか、新たな伝染病(=生物兵器)なのか、実際に起きるまでは分かりません。しかし7月にスリランカで起きたような暴動がアメリカで起きたら、バイデン政権は、待ってました!、とばかりに、国連軍を導入して、トランプ支持者を投獄してアメリカ人から銃を没収するでしょうから、トランプ支持者は慎重に行動を取らなくてはいけません。

7月から8月にかけて各州で行われている予備選では、トランプ大統領が推した候補が勝っているので、カバールはサル痘の恐怖を煽って11 月の選挙を中止するか、不正しやすい郵便投票のみでの選挙にしよう、と画策しているはずです。

8月8日には、機密文書をホワイトハウスから持ち出した容疑で、FBIがマーララーゴ(トランプ大統領のフロリダの自宅)に押し入り、金庫をこじ開け、メラニアのクローゼットまで探って、トランプ大統領のパスポートを含む大量の文書を押収しました。この直後、トランプ大統領は、アメリカ再建のために再び闘う決意を伝えるビデオをトゥルース・ソーシャルに載せ、トランプ大統領の人気はさらに高まっています。

一方、SNSでは、ハンター・バイデンやヒラリーの罪は見逃してトランプ大統領のみを攻撃するFBIや司法省への批判が炸裂し、風刺パロディ・ニュース、バビロン・ビーは、「トランプ、2024年の再選キャンペーンを開始してくれたFBIに感謝!」と伝え、FBIのえこひいきに焦点が当たっています。

カバールはトランプ大統領を逮捕して、トランプ支持者に暴動を起こさせるつもりでしょう。しかし、前出のビデオのBGMがQのテーマ・ソングだったので、トランプ支持者は TRUST THE PLAN, ENJOY THE SHOW ! というQの言葉を信じ、カバールの挑発に乗ることなく、現状を静観し、地方レベルで2020年の選挙の不正を暴く草の根運動に力を入れています。

トランプ大統領がFBIを訴えて、FBIが押収した文書(トランプ政権時代に機密解除されたロシア疑惑関連文書)が裁判で公開されれば、オバマやヒラリーの悪事が白日の下に晒されます。

私の希望的観測は、最高裁で2020年の大統領選の不正が露呈されることですが、おそらくその前に反トランプの共和党幹部と民主党が中間選挙を中止し、カバールがスケアー・イヴェントを起こしてアメリカが大混乱に陥り、大覚醒が実現すると思われます。

合衆国憲法補正第22 条には、「任期を2年近く残して去った大統領の跡を継いで大統領になった者はその後8年、通算約10年大統領になれる」と記されています。大覚醒後、バイデン政権が崩壊し、トランプ大統領が2年、暫定的に大統領を務め、その後2024年の大統領選で圧勝し、アメリカが黄金時代を迎える、というのが最善のシナリオです。

暫定政権の間に、カバールの手下の政治家、教育委員、判事を一掃し、正直者を政財界や司法界に入れ、クリントン夫妻、ブッシュ、オバマ、偽バイデンを投獄し、4政権が定めた法律を無効化し、カバールディープ・ステイトの息の根を止めなければなりません。

トランプ大統領がトゥルース・ソーシャルで発表したビデオは、the best is yet to come. ベストの状況が訪れるのはこれからだ、という一言で結ばれています。スケアー・イヴェントの後に、カバールが崩壊し、人類が奴隷状態から解放されますように!

最後に、常に鋭い指摘と精確な予知能力で私たちを導いてくださる副島隆彦先生と、私の身勝手な要求に快く対処してくださる小笠原豊樹さんに、深く御礼申し上げます。

本文の記述の典拠となる資料、ビデオのURLは、秀和システムのホームページ https://

http://www.shuwasystem.co.jp/ にある本書のサイトのサポート欄に掲載してあります。

8月中旬、毎日7000人の不法移民が堂々となだれ込んでいるテキサスにて

西森マリー

(貼り付け終わり)

このページを印刷する